鎌倉の歴史探訪:武家社会の誕生から現代までの軌跡

三方が山、一方が海に囲まれた天然の要塞である鎌倉は、日本で初めての武家政権である鎌倉幕府が開かれた地として知られています。しかし、鎌倉の歴史は幕府成立以前から現代まで、実に多層的に積み重なってきました。この記事では、原始古代から近現代に至るまで、鎌倉市の豊かな歴史を詳細にたどります。

三方を山、一方を海に囲まれた鎌倉の地形

鎌倉幕府以前の古代鎌倉

鎌倉が歴史の表舞台に立つ以前、この地には既に人々の営みがありました。発掘調査によって、奈良時代の元号である「天平五年(733年)」と記された木簡が発見されており:cite[8]、この時期には何らかの行政組織が存在していたことが推測されます。また、役所の跡と見られる「コの字型」に配置された建物の柱穴も見つかっており、古代鎌倉が行政の中心地であった可能性が近年の研究で明らかになってきています。

こうした発見は、鎌倉が源頼朝によって幕府が開かれる以前から、ある程度の基盤を持つ地域であったことを示しています。もちろん、政治の中心地として大きく発展するのは鎌倉時代以降ですが、その土台は古代から着実に準備されていたのです:cite[8]。

鎌倉幕府の成立と武家社会の誕生

治承4年(1180年)、源頼朝は鎌倉に入り、日本初の本格的な武家政権である鎌倉幕府を開きました。頼朝がこの地を選んだ理由は、三方を山に囲まれ、一方が海に開けるという天然の要害であったためです。こうした地形は敵の侵入を防ぐのに理想的で、政権の基盤を固める上で大きな利点となりました。

源頼朝ゆかりの鶴岡八幡宮

頼朝は鎌倉に入るとすぐに、先祖ゆかりの八幡宮を現在の場所に移し、鶴岡八幡宮として祀りました。この神社は武家の精神的な支柱となり、幕府の重要祭事である「流鏑馬」などが執り行われるようになります:cite[8]。また、頼朝が妻・北条政子の安産祈願のために造らせた若宮大路の中央歩道「段葛」は、海から八幡宮まで続く参道として、現在も鎌倉の代表的な景観を形成しています。

幕府の中心となったのは、現在の清泉小学校の南西の角に位置した「大蔵幕府」です:cite[2]。ここは源頼朝が邸宅を建てた場所で、2代将軍・頼家、3代将軍・実朝と続き、北条政子が亡くなるまでの約46年間、幕府の中心地として機能しました:cite[2]。

執権政治と北条氏の台頭

源氏将軍が三代で断絶した後、鎌倉幕府の実権は北条氏に移りました。北条氏は「執権」として政治を主導し、特に北条泰時は御成敗式目を定めるなど、武家社会の法制度を整えていきます。

北条氏は禅宗を厚く保護し、中国の宋の五山制度に倣って「鎌倉五山」を制定しました。第一位の建長寺は日本で最初の禅寺として北条時頼によって建立され:cite[10]、第二位の円覚寺は北条時宗によって創建されるなど、北鎌倉を中心に多くの禅寺が建立されました。これらの寺院は宗教的な役割だけでなく、文化の中心地としても重要な機能を果たしたのです。

鎌倉五山第一位の建長寺

北条氏の権力基盤は強固に見えましたが、元寇(文永・弘安の役)後の恩賞問題などにより、次第に御家人の不満が高まっていきました。こうした中、後醍醐天皇による討幕運動が起こり、ついに元弘3年(1333年)、新田義貞率いる軍勢によって鎌倉は攻め落とされます。この時、新田軍が鎌倉へ侵入したルートの一つが稲村ヶ崎で、ここで義貞が黄金作りの太刀を海に投じて潮を引かせたという伝説が残っています。

室町・江戸時代の鎌倉

鎌倉幕府滅亡後、室町幕府は鎌倉に東国支配のための統治機関である「鎌倉府」を置き、その長官として「鎌倉公方」を配置しました。しかし、鎌倉公方と京都の幕府との対立が深まり、やがて鎌倉公方たちは古河に移ることになります。これにより、鎌倉は政治の中心地としての地位を失い、経済的にも衰退していきました。

とはいえ、武家政権発祥の地としての鎌倉の精神的価値は失われず、北条氏や豊臣秀吉、徳川家康など、後の時代の権力者たちもこぞって鶴岡八幡宮を保護しました:cite[8]。江戸時代に入ると、歌舞伎や浄瑠璃、浮世絵などで鎌倉が描かれるようになり、庶民の間でも鎌倉の名が広く知られるようになります:cite[8]。こうして鎌倉は、頼朝ゆかりの地として、また多くの社寺がある名所として、観光地へと変貌を遂げていったのです。

江戸時代から観光地として発展した鎌倉の街並み

近代から現代までの鎌倉

明治維新後、鎌倉は神奈川県に属することとなり、近代的な市制が導入されました。大正12年(1923年)の関東大震災では、市内の貴重な文化財の多くが失われるという被害を受けました:cite[8]。この経験から、文化財保護の重要性が認識され、昭和3年(1928年)には鶴岡八幡宮境内に鎌倉国宝館が開館します。この博物館は、災害から文化遺産を保護するとともに、一般に公開する役割を担ってきました。

昭和初期以降、鎌倉は多くの文学者や芸術家が居住する地としても知られるようになります。このような文化人は「鎌倉文士」と呼ばれ、鎌倉の文化的風土を育む一因となりました:cite[9]。また、大正期から昭和初期にかけては、鎌倉海岸などが海水浴場として人気を博し、観光地としてさらに発展していきます。

現代の鎌倉は、歴史的遺産と自然環境の保護に力を入れており、2019年には「いざ、鎌倉~歴史と文化が描くモザイク画のまちへ~」として日本遺産に認定されました:cite[8]:cite[9]。このストーリーは、各時代の建築や土木遺構、鎌倉文士らが残した芸術文化、生業や行事など、多様な要素がモザイク画のように組み合わさった鎌倉の魅力を伝えています。

鎌倉の史跡と文化財

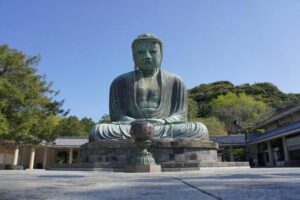

現在の鎌倉市内には、数多くの史跡や文化財が現存しています。国宝である高徳院の鎌倉大仏をはじめ、鶴岡八幡宮、建長寺、円覚寺など、歴史的価値の高い建造物が市内各所に点在しています。

国宝・鎌倉大仏(高徳院)

また、考古学的な発掘調査も継続的に行われており、令和7年(2025年)には長谷小路周辺遺跡で発見された中世の女性人骨や、建保三年(1215年)銘の「題箋軸」など、貴重な発見がありました。これらの出土品は、鎌倉歴史文化交流館で開催される発掘調査速報展などで公開され、中世鎌倉の生活や文化を現代に伝えています。

鎌倉歴史文化交流館では、原始・古代から近現代までの鎌倉の歴史を、ジオラマやビデオ上映、プロジェクションマッピングやVRなどの最新技術を使って紹介しています。もともと個人邸宅として建てられたものをリノベーションしたこの建物自体も見どころの一つで、建築好きの来館者も少なくないそうです。

まとめ

鎌倉市の歴史は、古代からの積層の上に成り立っています。政治の中心地として栄えた鎌倉時代だけでなく、それ以前の古代、幕府滅亡後の室町時代、観光地として発展した江戸時代、そして文化遺産の保護に力を入れる現代まで、各時代の影響が複雑に絡み合い、独特の文化的景観を形成しています。

「いざ、鎌倉」という日本遺産のストーリーが示すように、このまちの魅力は、単一の時代や要素にあるのではなく、さまざまな歴史的遺産と自然が織りなすモザイク画のような調和にあります。鎌倉を訪れる際は、ぜひこうした多層的な歴史に思いを馳せながら、時代を超えた旅を楽しんでみてはいかがでしょうか。

🔗 鎌倉・湘南のおすすめ記事

【鎌倉日記】鎌倉年間イベントガイド|花火・祭り・伝統行事を季節別紹介

鎌倉市の1年間の行事を季節ごとに完全ガイド。春の鎌倉まつり、夏の花火大会、秋の文化イベント、冬の静寂まで、伝統行事とイベントを詳しく紹介します。

【鎌倉日記】由比ガ浜の歴史|鎌倉の海が語る千年物語

由比ガ浜の歴史を古代から現代まで詳しく解説。弥生時代の生活跡、鎌倉時代の武家社会、静御前の悲劇、海水浴場への変貌まで、詳細な歴史ガイドです。

湘南ロケ地コメディ旅|映画・アニメ聖地巡りあるある爆笑ガイド

湘南の映画・アニメロケ地をネタにした爆笑巡りガイド!スラムダンクから海街diaryまで、湘南あるある満載でご紹介。笑って学べる湘南ロケ地旅のすべて。

【鎌倉日記】鎌倉の歴史完全ガイド|武家社会誕生から現代までの軌跡

鎌倉の歴史を古代から現代まで詳しく解説。鎌倉幕府の成立、北条氏の台頭、執権政治、観光地としての発展まで、詳細な歴史ガイドです。

【鎌倉日記】鎌倉映画ロケ地完全ガイド|聖地巡礼おすすめスポット

鎌倉の映画・アニメロケ地を完全ガイド。スラムダンク、海街diaryなど代表作の聖地を紹介。効率的な巡り方やアクセス情報も掲載。

コメント